むね肉串を炭火焼きしている光景

七輪での焼き鳥は、自宅や屋外で手軽に本格的な味わいを楽しめる魅力的な調理スタイルです。串作りの工夫次第で、安価に多彩なメニューを用意でき、まるで食べ放題のような満足感を得られます。炭火焼きならではの香ばしさは、塩やタレの味付けを引き立て、部位ごとの旨味を最大限に引き出します。また、庭キャンと組み合わせれば、家族や友人と過ごす時間が一層特別なものになります。本記事では、七輪での焼き鳥をよりおいしく、安全かつ効率的に楽しむためのポイントを詳しく解説します。

-

串作りや食材選びの基本と工夫方法

-

安価に七輪で焼き鳥を楽しむための節約術

-

炭火焼きや塩とタレの使い分けによる味の引き出し方

-

庭キャンで七輪焼き鳥を安全かつ快適に楽しむコツ

七輪で焼き鳥を楽しむための基本ポイント

-

串作りのコツとおすすめ食材

-

安価に焼き鳥を作るための食材選び

-

炭火焼きで香ばしく仕上げる方法

-

塩 タレの味付け使い分けポイント

-

庭キャンで七輪焼き鳥を楽しむコツ

串作りのコツとおすすめ食材

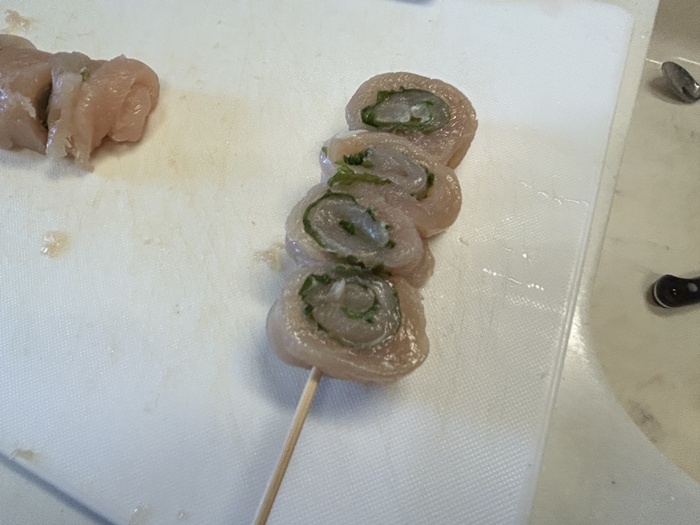

自家製焼き鳥セット

串作りを上手に行うには、食材の大きさと刺し方を意識することが大切です。具材は大きすぎると火が通りにくく、小さすぎると焼く際に乾燥しやすくなります。目安としては一口サイズにそろえると均等に焼けます。刺すときは食材をギュッと詰めすぎず、少し間隔をあけることで熱の通りが良くなります。

おすすめの食材は、鶏ももやねぎまなどの定番に加え、ヤゲン軟骨や鶏ハツのような食感が楽しい部位です。また、豚タンやささみの梅しそ巻きといった変わり種も、味の幅を広げてくれます。こうすれば、家庭でも専門店のような多彩な串を楽しむことができます。なお、串を使う前には水に浸しておくと焦げにくくなります。

安価に焼き鳥を作るための食材選び

ヤゲン軟骨串

焼き鳥を安く作るには、スーパーでの仕入れ方と部位選びがポイントです。鶏肉は正肉だけでなく、皮や軟骨、レバーといった部位を選ぶことでコストを抑えられます。これらは比較的安価でありながら、調理次第で十分おいしく仕上がります。また、野菜を組み合わせるのも節約のコツです。ねぎやピーマン、ししとうなどを加えることで、串のボリュームを出しながら栄養バランスも整います。

さらに、まとめ買いや特売日を狙えば一度に多くの串を作れるため、家族や友人との集まりでも食べ放題感覚で楽しめます。このように、部位やタイミングを工夫するだけで、七輪焼き鳥を安価に堪能できます。

炭火焼きで香ばしく仕上げる方法

七輪で炭が熾きた光景

炭火焼きで香ばしさを出すには、火加減と距離の調整が重要です。まず、炭はしっかりと熾火(おきび)にしてから調理を始めます。強火の直火は表面だけが焦げやすく、中まで火が通りません。中火〜強火の安定した状態を作り、串をこまめに回転させながら焼くことで均等に仕上がります。

香ばしさを引き出すためには、焼き上げの最後にやや強めの火に近づける「仕上げ焼き」がおすすめです。これにより、表面に軽く焦げ目が付き、炭の香りが食材に移ります。また、塩やタレは焼きの途中で塗ることで風味が増し、香ばしさとの相乗効果が得られます。七輪を使う場合は網の高さを調整しやすいため、炭火焼きならではの旨味を引き出しやすくなります。

塩とタレの味付け使い分けポイント

レバー串を炭火焼きしている光景

塩とタレは、それぞれの持ち味を活かして使い分けることで焼き鳥の魅力がぐっと広がります。塩は素材の風味を引き出すのに向いており、特に鶏ももや皮、砂肝のような脂や旨味が強い部位と相性が抜群です。焼く直前に軽く振ることで、水分が出にくくなり、程よい塩気とジューシーさを保てます。

一方で、タレは甘辛い味わいが特徴で、レバーやつくねなどクセのある部位にもよく合います。焼きの途中で何度か塗り重ねると、照りと香ばしさが増し、見た目にも食欲をそそります。前述の通り、塩とタレは同じ串で混在させず、それぞれ専用に仕分けて焼くと味移りを防げます。こうすれば、家庭でも専門店のようなクオリティに近づけます。

庭キャンで七輪焼き鳥を楽しむコツ

ささみの梅しそ巻き串

庭キャンで七輪焼き鳥を満喫するには、事前準備と環境づくりが重要です。まず、炭や七輪、網、トングなど必要な道具を揃え、焼く食材もあらかじめ串に刺しておきます。これにより、当日は火起こしから調理までスムーズに進められます。

また、風の影響を受けにくい場所を選び、火の粉対策として耐熱シートや金属バケツを用意しておくと安全です。明かりを確保するためのランタンや防寒用ブランケットなどもあれば、夜間でも快適に楽しめます。さらに、庭キャンは開放感が魅力ですが、煙や匂いが近隣に迷惑をかけないよう、風向きや時間帯にも配慮しましょう。こうして準備と環境を整えれば、特別なアウトドア感と七輪焼き鳥の香ばしさを同時に堪能できます。

七輪で焼き鳥をする魅力と応用アイデア

-

食べ放題感覚で楽しむ焼き鳥スタイル

-

部位別とアレンジ別の焼き加減ポイント

-

炭の種類と火加減の調整テクニック

-

後片付けと七輪のメンテナンス方法

食べ放題感覚で楽しむ焼き鳥スタイル

焼き鳥を炭火焼きしている光景

食べ放題感覚で焼き鳥を楽しむためには、品数と準備の工夫が鍵となります。あらかじめ複数種類の串を仕込んでおくことで、食べる人が好きなものを自由に選べます。例えば、鶏もも、皮、ねぎまなどの定番串に加え、野菜串や海鮮串を混ぜると飽きずに楽しめます。

焼き上がった串は順番に提供し、常に新しい串が網に乗っている状態を保つと、食べ放題のようなワクワク感が生まれます。加えて、塩とタレを両方用意しておくことで、同じ食材でも異なる味わいを楽しめます。大人数で行う場合は、焼き担当と配膳担当を分けるとスムーズに回せるため、時間を気にせず好きなだけ食べられる環境が整います。

部位別とアレンジ別の焼き加減ポイント

ししとう串の炭火焼き

焼き鳥は部位やアレンジによって火の通し方を変えると、食感や風味が大きく変わります。鶏もも肉やねぎまのように脂が適度に含まれている部位は、中火でじっくり焼くことで旨味を逃さずふっくら仕上がります。逆に、ささみや胸肉のような脂の少ない部位は、強火で短時間に焼き上げてパサつきを防ぐのがコツです。

アレンジ串の場合、例えば野菜巻きやチーズ乗せは、具材によって焼き加減を変える必要があります。チーズは焦げやすいため最後に加え、野菜巻きは具材の水分が飛び過ぎないよう中火で様子を見ながら回転させます。こうして部位ごとの特性を理解すれば、見た目も味も満足度の高い仕上がりになります。

炭の種類と火加減の調整テクニック

炭が熾きた光景

炭は種類によって火力や香りが異なり、焼き鳥の仕上がりに影響します。手軽に扱える黒炭は火起こしが早く、短時間の調理に向いています。一方、備長炭は火持ちが良く安定した高温を保てますが、価格が高いため私は普段使用していません。代わりにオガ炭を使っており、備長炭より安価で火持ちも良く、安定した火力を保てるのが特徴です。火起こしにはやや時間がかかりますが、一度熾れば長時間の調理に向いています。

火加減は、焼き始めは中火で肉の中まで熱を通し、仕上げに強火で香ばしさを付けるのが基本です。炭を七輪内で均等に広げず、部分的に高温ゾーンと低温ゾーンを作ると、食材に合わせて場所を移動させながら焼けます。ただし、丸型七輪ではゾーン分けが難しく、角型七輪のほうが高温と低温のエリアを作りやすい構造になっています。これを理解して使い分けることで、焦げを防ぎつつ火の通りをコントロールできます。

後片付けと七輪のメンテナンス方法

ボロボロに割れた七輪

七輪を長く使うためには、使用後の後片付けと定期的なメンテナンスが欠かせません。調理が終わったら、まず炭の火を完全に消し、灰を金属製のスコップで取り除きます。残った炭は再利用できる場合があるため、乾燥した場所に保管しておくと経済的です。

本体は水洗いを避け、乾いた布やブラシで掃除します。水分が残るとひび割れや劣化の原因になるため、特に陶器製の七輪は注意が必要です。定期的にひびや欠けがないか確認し、必要に応じて耐火補修材で補強すれば、長期間安全に使い続けられます。こうした手入れを習慣化することで、七輪の性能と風合いを維持できます。

コメント