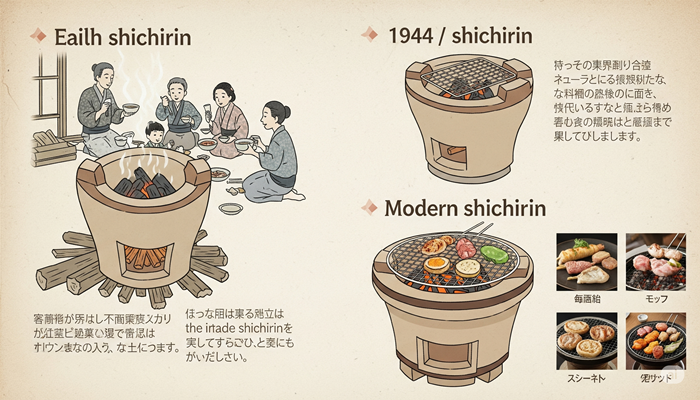

AI生成:昭和の七輪使用のイメージ画像

日本の伝統的な調理器具である七輪には、長い歴史と独自の魅力があります。現代ではアウトドアや炭火料理の人気とともに、改めて七輪の価値が見直されつつありますが、その背景には深い文化や技術の蓄積があります。本記事では、七輪の歴史をたどりながら、その構造や素材に注目し、どのような魅力があるのかを詳しく解説します。

また、七輪にはいくつかの種類があり、それぞれの特徴にも違いがあります。どの七輪を選ぶかによって使い勝手や仕上がりに差が出るため、正しい知識が重要です。さらに、木炭コンロやBBQコンロとの違いも比較しながら、七輪ならではの利点についても紹介していきます。七輪 魅力 歴史というキーワードに関心を持つ方に向けて、実用性と文化的な背景の両面から七輪の魅力を掘り下げていきます。

-

七輪の起源や日本での歴史的な役割

-

七輪が持つ独自の魅力と利便性

-

珪藻土や形状など七輪の種類と特徴

-

木炭コンロやBBQコンロとの具体的な違い

七輪の魅力と歴史を知ろう

-

七輪の起源と生活道具としての始まり

-

江戸から昭和までの七輪の普及と変遷

-

珪藻土が七輪の素材に使われた理由

-

七輪とかんてきの違いと地域文化

七輪の起源と生活道具としての始まり

AI生成:七輪の歴史

七輪は、日本の暮らしに深く根付いた調理道具として、長い歴史を持っています。起源は明確ではありませんが、平安時代には既に七輪に近い簡易コンロが使われていたと考えられています。このように言うと意外かもしれませんが、古代の焜炉(こんろ)や土器の形状からも、炭を使った熱源が当時の人々の生活に存在していたことがうかがえます。大阪の難波宮跡からは、5世紀ごろの焜炉と見られる道具が発掘されており、これが七輪の原型と見る説もあります。

当初の七輪は、持ち運びが可能で小型な構造が特徴でした。これは、かまどのように固定された設備ではなく、調理や暖房の補助具として、家庭内を移動しながら使う用途があったためです。火鉢のように暖をとりながら煮炊きができる手軽さが、庶民の暮らしに合っていたのです。

また、燃料としては木炭や炭団(たどん)が用いられ、効率的な燃焼が可能であったことから、経済的な側面も評価されていました。木炭は扱いやすく、炭団は一度着火すれば長時間燃え続ける性質があり、当時の省エネ器具とも言えます。このような背景から、七輪は単なる調理器具ではなく、「どこでも火が使える生活道具」として発展してきました。携帯性、経済性、簡便さが評価され、多くの家庭に受け入れられていったのです。

江戸から昭和までの七輪の普及と変遷

AI生成:日本の歴史のイメージ画像

江戸時代になると、七輪は都市部の長屋などを中心に急速に普及し始めます。これには、七輪のコンパクトさと使いやすさが大きく関係しています。江戸の町では、囲炉裏やかまどを備えられない小さな住まいが多く、据え置き型の調理器具よりも、七輪のように持ち運べて即席で火が使える道具が重宝されました。限られた空間でも安全に使える七輪は、まさに都市生活に適したコンロだったのです。一方、燃料事情にも変化が見られました。江戸後期には、木炭に代わって炭団(たどん)が登場します。これは、木炭のかけらや粉を粘土で練って固めたもので、安価かつ長持ちするという利点がありました。この炭団を使用するために、底が浅くて平らな形状の「江戸七輪」も登場しました。

明治時代に入ると、燃料の多様化とともに七輪の構造も改良が加えられていきます。豆炭や練炭といった新しい燃料が登場し、それに合わせて深さや火床の構造が変化していきました。さらに、能登半島などで産出される珪藻土を利用した七輪が登場し、断熱性と耐久性が飛躍的に向上します。昭和初期までは、七輪は炊事・調理・暖房の三役を担う生活必需品として、多くの家庭で使われていました。特に戦後のバラック住宅では、簡易かつ経済的な熱源として重宝され、七輪の存在は欠かせないものとなっていたのです。しかし、昭和30年代以降、ガスや電気が一般家庭に普及することで、七輪は徐々に姿を消していきます。それでも今なお、七輪はアウトドアや炭火料理の分野で愛用され続けており、その長い歴史と実用性が再評価されています。

珪藻土が七輪の素材に使われた理由

AI生成:魚を炭火で焼いているところ

七輪に珪藻土が使われているのは、単に伝統的だからではなく、調理器具として非常に優れた性質を持っているためです。特に耐火性と断熱性において、他の素材とは一線を画します。まず、珪藻土は古代の植物性プランクトンの殻が堆積してできた天然素材です。この素材は多孔質で、空気を多く含む構造をしているため、外部への熱の伝わりを抑える断熱材としての役割を果たします。つまり、内部は高温でも、外側は素手で触れる程度に保たれるのです。

また、蓄熱性にも優れており、一度加熱されると温度をしっかり保持し続けます。これは、焼き物や炭火調理において非常に重要なポイントです。火力を安定させ、炭の消費量も抑えられるため、経済的なメリットにもつながります。さらに、珪藻土は遠赤外線をよく放射する特性を持っています。炭との相乗効果で、焼き物の味わいを一段と引き出すことができるのです。表面はパリッと、中はふんわりジューシーに焼き上がる炭火焼きの魅力は、珪藻土の放射する熱の質によるところが大きいと言えるでしょう。

ただし、注意点もあります。珪藻土は水分に弱く、濡れるとひび割れや破損の原因になるため、水洗いは避ける必要があります。また、落とすと割れやすいというデリケートさもあります。このように、珪藻土は「熱を閉じ込め、火力を活かし、調理を美味しくする」七輪にとって、理想的な素材なのです。

七輪とかんてきの違いと地域文化

七輪とかんてきは見た目や使い方が似ているものの、その起源や用途、そして文化的背景には明確な違いがあります。七輪は主に関東を中心に広がった、持ち運び可能な調理用の炭コンロです。珪藻土や土器を使って作られ、炭を効率よく燃焼させるための構造になっています。一般的に深さがあり、煮炊きから焼き物まで幅広く対応できるのが特徴です。

一方で、「かんてき」という言葉は関西地方、特に大阪や京都で多く使われています。かんてきは七輪よりもやや浅めで、火起こしや焼き物に特化した作りになっていることが多いです。名称の由来は、火をすぐに起こせる便利な道具だったことから、「癇癪持ち(かんしゃくもち)」にたとえて「かんてき」と呼ばれるようになったという説があります。また、地域によって素材や形状も異なります。例えば、関東の七輪は丸型や角型が多い一方、関西のかんてきは植木鉢のようなバケツ型のものが主流でした。それぞれの地域の生活様式や食文化に合わせて、形や呼び名が発展していったのです。

こうした違いは、単なる方言ではなく、その地域の暮らし方や調理スタイルを反映しています。関東では煮炊きに重きを置いた実用性が重視され、関西では焼き物中心の用途が想定されていたとも解釈できます。このように、七輪とかんてきは同じ「炭火を扱う道具」でありながら、その機能や呼び方には地域ごとの文化が色濃く反映されているのです。名前の違いだけでなく、そこに込められた生活の知恵と背景にも注目してみると、より興味深く理解できるでしょう。

七輪の魅力と活用方法まとめ

-

七輪の種類とそれぞれの特徴を解説

-

切り出し七輪と練り物七輪の違いとは

-

木炭コンロ・BBQコンロとの性能比較

-

遠赤外線と炭火調理の相乗効果とは

七輪の種類とそれぞれの特徴を解説

AI生成:七輪の歴史や種類のイメージ画像

七輪には、使用目的や構造によってさまざまな種類があり、それぞれに異なる特徴があります。主な分類方法は、素材・形状・構造の3つです。まず素材に注目すると、多くの七輪は「珪藻土製」です。珪藻土には断熱性や遠赤外線の放射性があり、食材を美味しく焼くことに適しています。一方で、金属製や陶器製の七輪も存在しており、これらは割れにくさや軽量性に優れ、アウトドア用途で選ばれることが多いです。

次に形状ですが、「丸型」「角型」「楕円型」などがあります。丸型は熱が中央に集まりやすく、少ない炭で効率よく火力を得られるのが利点です。ただし焼き面積はやや狭めになります。角型は広い面で食材を同時に焼けるため、魚や串物などに向いていますが、その分炭の量は多く必要です。楕円型はその中間で、両方の特性をバランスよく備えています。構造面では、火床や送風口の有無、炭の配置しやすさなども違いが出ます。通気口の位置や数が調整できるタイプであれば、火力の調節もしやすく、調理の幅が広がります。

さらに、キャンプやベランダで使うために開発された「スタンド付き七輪」や、持ち手付きで移動しやすいタイプもあります。中には炭の真下に水を入れて断熱性を高める“水冷式”のものもあり、安全性を重視する人には適した選択です。このように七輪は、「どこで・何を・どのように焼きたいか」によって最適なタイプが変わります。選ぶ際は、サイズや重さだけでなく、形状や火力調整のしやすさも考慮することが大切です。

切り出し七輪と練り物七輪の違いとは

七輪でマグロカマをじっくりと炭火で焼いているところ

七輪の中でも特に重要なのが、「切り出しタイプ」と「練り物タイプ」の違いです。どちらも珪藻土を素材にしていますが、製造方法や性能、耐久性に大きな違いがあります。切り出し七輪は、天然の珪藻土の岩をそのまま削り出して成形されたものです。構造が緻密で、内部に気泡が均一に存在しているため、断熱性や蓄熱性が非常に高くなります。また、壁の厚みが30〜40mmほどあり、炭の熱を逃さず、外側にほとんど伝えません。これにより炭の消費量も抑えられ、調理がより効率的になります。

一方、練り物七輪は、粉砕した珪藻土を粘土状にして型に流し込み、焼き固めて作られます。大量生産が可能なため価格は安価で、ホームセンターなどで手軽に入手できます。ただし、構造が切り出しに比べてやや粗く、加熱によるひび割れが生じやすい傾向があります。また、重量もやや重くなることが一般的です。どちらが優れているかは、使用環境によって異なります。長く使いたい、より高性能なものが欲しいという方には切り出し七輪が向いています。逆に、初めて使う方や気軽に七輪調理を体験してみたい場合は、コストパフォーマンスの良い練り物七輪でも十分です。

なお、外見では見分けがつきにくいこともあるため、購入時には「切り出しか練り物か」を明記しているか確認するようにしましょう。特に切り出し七輪は職人の手作業によるものが多く、現在では希少な存在となっています。このように、製法による性能の違いを理解しておくことで、自分に合った七輪を選びやすくなります。

木炭コンロ・BBQコンロとの性能比較

七輪は「ただの炭火コンロ」と思われがちですが、木炭コンロや一般的なBBQコンロと比較すると、その性能には明確な違いがあります。特に熱効率・火力の安定性・燃料消費量の3点で差が出ます。まず熱効率に関して、七輪は珪藻土や陶器などの断熱素材でできているため、内側の熱を外に逃がしにくい構造になっています。これにより、少ない炭でも高い火力を維持しやすく、食材を効率よく加熱できます。一方、金属製のBBQコンロや木炭コンロは熱がすぐに外に伝わりやすく、火力が安定しにくいのが難点です。

また火力の調整についても違いがあります。七輪には送風口が備えられており、空気の取り込み量を簡単に調整できるため、火力のコントロールがしやすい構造になっています。BBQコンロは風まかせの構造が多く、風が強すぎたり逆に無風だったりすると、火の調整が難しくなることがあります。燃料の消費面でも、七輪は非常に効率的です。構造上、内部の熱をしっかりと保持するため、炭の量が少なくても十分な加熱が可能です。これにより、長時間の使用でも炭の消費が抑えられ、経済的にも優れています。反面、BBQコンロでは外気に触れやすいため、どうしても多くの炭を使う傾向があります。

ただし、デメリットもあります。七輪は構造上焼き面積が狭いため、大量に一気に焼くスタイルのBBQには不向きです。グループでのキャンプや大人数でのバーベキューでは、BBQコンロの方が利便性は高いでしょう。こうして比べてみると、七輪は「少人数でじっくり調理したい人」や「炭火の効率と味を重視する人」にとって、非常に優れた選択肢であることがわかります。

遠赤外線と炭火調理の相乗効果とは

七輪でサンマを串に刺して炭焼きしているところ

七輪を使った炭火調理が美味しいとされる理由の一つに、「遠赤外線」の存在があります。これは炭自体と七輪本体の両方から放射される熱線の一種で、食材を芯までじっくりと加熱する性質があります。一般的な加熱方法では、火が当たった部分だけが急激に熱くなりやすく、焦げやすいという欠点があります。しかし遠赤外線は、空気をあまり介さずに食材に直接熱を伝えるため、表面をパリッと仕上げながら、中まで均一に火を通すことができます。

七輪の場合、内壁に使われている珪藻土が蓄熱性と遠赤外線の放射性に優れているため、炭からの熱を受け取って内部に溜め込み、それを再び炭や食材に返すという循環が生まれます。これが、ただの金属製コンロでは得られない“じんわり火が通る”加熱効果を実現しています。また、七輪の構造は炭火を密閉空間で囲む形になるため、炭の熱が一方向に逃げることなく、全方向から食材に熱を与えることが可能です。この結果、焼き上がりの質が格段に向上し、肉や魚、野菜の旨味を内部に閉じ込めたまま、外側だけをしっかりと焼き上げることができます。

ただし、注意が必要なのは焼きすぎです。遠赤外線は表面温度を急速に高めるため、油分の多い食材や薄いものは焦げやすくなります。火加減を見ながら、距離や位置を調整することが美味しく焼くためのコツになります。このように、炭火と七輪から放たれる遠赤外線の相乗効果は、単なる熱とは異なる“料理の質”に直結する要素です。ガスや電気では再現しにくい焼き上がりを実現できる点が、七輪の最大の魅力とも言えるでしょう。

七輪の魅力と歴史を知るための総まとめ

-

七輪の起源は平安時代以前まで遡るとされている

-

持ち運び可能な調理器具として庶民の生活に普及した

-

5世紀の焜炉が七輪の原型と考えられている

-

江戸時代には都市部で簡易な調理器具として重宝された

-

炭団や豆炭など燃料の変化に合わせて形状が変化した

-

明治以降、珪藻土製の七輪が登場し機能性が向上した

-

昭和には炊事・暖房を兼ねた生活必需品として定着した

-

現代ではアウトドアや炭火料理で再評価されている

-

珪藻土は断熱性・蓄熱性・遠赤外線放射に優れている

-

切り出しと練り物では耐久性や価格帯が異なる

-

地域ごとに呼び名や形状が異なり文化的背景がある

-

関東では七輪、関西ではかんてきと呼ばれることが多い

-

七輪は少ない炭で高火力を維持できる構造を持つ

-

BBQコンロに比べ熱効率と燃費で優れるが焼き面は狭い

-

遠赤外線の相乗効果で炭火料理の美味しさを引き出せる

コメント