ボロボロに割れた七輪

七輪は、遠赤外線効果によって食材をふっくら美味しく焼き上げられる調理器具として、根強い人気があります。しかし一方で、使用するうえでの注意点や扱いにくさを感じる人も少なくありません。「七輪 デメリット 対策」と検索する方の多くは、高温による危険性や火の管理の困難、水濡れに弱い材質、さらには排気・換気の問題など、安全面への不安を抱えているのではないでしょうか。また、七輪は重い・運びにくい・割れやすいという物理的な扱いづらさもあり、使用のハードルを高くしている要因のひとつです。特に少人数BBQで使いたいと考えている人にとっては、そのサイズ感や燃料の扱いに悩む場面もあるでしょう。

この記事では、七輪をより快適かつ安全に使うための現実的な「デメリット対策」をテーマに、具体的な工夫や選び方のポイントを解説します。初めて七輪を使う方も、すでに使っていて困りごとがある方も、ぜひ参考にしてみてください。

-

七輪の主なデメリットとその具体的な対策方法

-

安全に使用するための設置や火傷防止の工夫

-

素材別の扱い方や保管方法の注意点

-

火の管理や煙対策を通じて快適に使うコツ

七輪 デメリットと対策をわかりやすく解説

-

七輪が重い!持ち運びを楽にする方法

-

高温による火傷や設置の危険を防ぐには

-

水に弱い素材の七輪を長持ちさせるコツ

-

大人数に不向きな理由と補完のアイデア

-

炭の燃費と管理が難しい時の対策

七輪が重い!持ち運びを楽にする方法

AI生成:大きく多い七輪を運んでいる女性

七輪はその構造上、重くてかさばる印象を持たれがちです。特に珪藻土製のものは重量があるうえに割れやすいため、持ち運びの際に慎重な取り扱いが求められます。ただ、いくつかの工夫を取り入れることで、移動の手間をぐっと減らすことができます。まずおすすめなのが、専用の収納バッグを使うことです。市販されている帆布製のトートバッグやパッド入りのキャリーバッグは、七輪を保護しつつ楽に持ち運ぶのに最適です。内側に緩衝材が付いているものなら、車移動中の振動による破損リスクも減ります。バッグには炭バサミやうちわ、着火道具なども一緒に収納できるため、持ち忘れも防げます。

次に、軽量な七輪を選ぶという方法もあります。近年では、亜鉛メッキ鋼板やセラミック製などの軽量モデルも登場しており、重さはおよそ1〜2kg程度に抑えられています。コンパクトで割れにくく、初心者にも扱いやすい仕様です。車での移動が難しい場合や女性のソロキャンプでも、このようなモデルであれば気軽に持ち出せます。さらに、七輪の下に敷く台やケースも運搬に役立ちます。例えば、木製の台車やキャスター付きのボードを使えば、キャンプ場や庭での移動がスムーズです。台ごと持ち運ぶことで、設置や片付けの手間も軽減されます。

このように、収納方法や七輪自体の選び方を工夫することで、重たい七輪の取り扱いがぐっと快適になります。使用頻度が高い人ほど、最初から運搬性まで見据えた道具選びをしておくとよいでしょう。

高温による火傷や設置の危険を防ぐには

七輪で薪を燃やしているところ

七輪を使う際に最も注意すべき点の一つが、火傷や設置場所のリスクです。炭火の熱は思った以上に高く、調理中や片付け時に無意識に本体へ触れてしまうと、深刻なやけどを負う可能性があります。また、熱が伝わる設置面にも注意が必要です。こうしたリスクを減らすには、まず物理的な「遮断」と「保護」を意識することが大切です。使用時には、耐熱グローブや長めのトングを用意し、手や腕が熱源に近づきすぎないようにしましょう。炭を追加する時や網を動かす時には、素手での作業を避けるだけで事故のリスクは大幅に減らせます。

次に、設置場所にも工夫が必要です。七輪は底面からも熱を放つため、直接テーブルやウッドデッキの上に置くと、焦げたり変形する可能性があります。そのため、断熱性の高いレンガやブロックを下に敷いて、地面や台との間に空間を作ると安心です。また、焚き火シートを使えば、芝生などでもダメージを軽減できます。小さな子どもやペットがいる環境では、さらに安全柵や囲いを設けて、誤って近づかないように配慮してください。キャンプ場や庭先での使用では、設置スペースを明確に分けておくことも効果的です。

このような安全対策をあらかじめ講じておけば、七輪の魅力を安心して楽しむことができます。道具の使い方と環境づくりを見直すだけで、事故のリスクは大きく下げられるのです。

水に弱い素材の七輪を長持ちさせるコツ

ボロボロに割れた七輪

七輪は主に珪藻土という多孔質な素材で作られているため、湿気や水に非常に弱いという特性があります。このため、使い方や保管方法によっては、短期間でヒビ割れや劣化が進んでしまうこともあります。ですが、基本的な扱い方さえ押さえれば、長期間にわたって快適に使い続けることができます。まず第一に重要なのが、水洗いを避けることです。使用後に丸洗いしたくなるかもしれませんが、珪藻土は水分を吸収しやすく、乾燥までに時間がかかるため、その間に内部で膨張・収縮が起こり、ヒビ割れの原因となります。汚れが気になる場合は、内部の灰や焦げを取り除いたあと、キッチンペーパーや乾いた布で軽く拭き取る程度に留めましょう。

次に、乾燥方法も重要です。使用後はすぐに通気性の良い日陰に置き、しっかりと乾かしてください。直射日光に当てると表面だけが急速に乾燥し、内部との温度差でひびが入りやすくなります。また、乾燥を待たずに収納してしまうと、内部に湿気がこもりやすく、劣化のスピードが加速します。保管場所にも工夫が必要です。できるだけ風通しの良い、湿気の少ない場所を選びましょう。梅雨の時期や冬場など湿度が高くなりがちな季節は、段ボールや布で包みつつ、乾燥剤を入れて保管するのも効果的です。

なお、より手入れしやすい七輪を求める場合は、亜鉛メッキやセラミック製の水洗い可能なモデルを選ぶという選択肢もあります。これであれば、清掃や保管が簡単になり、使用後のストレスも少なくなります。このように、七輪は正しい使い方と保管方法を意識することで、素材の弱点を補いながら長く付き合うことができる調理道具です。少しの手間を惜しまず、丁寧に扱うことが結果的にコストパフォーマンスを高めることにつながります。

大人数に不向きな理由と補完のアイデア

七輪で梅しそ巻きと焼き肉を焼いているところ

七輪は少人数での調理に最適化された道具であるため、大人数でのバーベキューには不向きとされます。その理由は、主に「焼き面積の小ささ」と「同時調理の難しさ」にあります。例えば、一般的な丸型七輪では、焼き網の直径が約25〜30cm程度です。これに対して、大型のバーベキューコンロは60cm以上あるものも多く、一度に焼ける食材の量に大きな差があります。七輪では、一度に複数人分の肉や野菜を焼くのが難しく、どうしても「焼けるのを待つ時間」が発生してしまいます。

また、七輪は熱源が中央集中型で、火加減の調整が微細な分、調理には少し時間がかかります。こうした理由から、大人数での利用ではスピードや効率に課題が出やすいのです。それでも七輪を使いたい場合は、補完の工夫を取り入れることで対応が可能です。たとえば、「七輪を複数台用意する」というのが効果的な方法です。1台につき3〜4人までの使用を目安に考え、人数に応じて台数を調整することで、調理の回転を早められます。テーブルごとに1台ずつ設置すれば、分散して作業ができ、待ち時間のストレスも軽減されます。

また、「炊飯や煮込み専用」として七輪を1台使い、焼き物は他のグリルや鉄板に任せるという分担スタイルも有効です。七輪は炭火の持続力が高く、鍋やホイル焼きの保温にも適しているため、加熱が長時間必要な料理に活かすのが賢いやり方です。このように、七輪の特性を理解し、補完的な道具や運用方法を取り入れることで、大人数でも快適に活用することが可能になります。

炭の燃費と管理が難しい時の対策

AI生成:炭の火加減をイメージ

七輪の魅力のひとつに「燃費の良さ」がありますが、実際に使用してみると「炭の管理が難しい」と感じる人もいます。とくに火力調整や燃え尽きるタイミングを読むのが難しく、炭の消費量が想定以上に増えるケースも見られます。こうした問題を解決するには、まず「炭の質と量を見直す」ことが重要です。安価な黒炭は火がつきやすい反面、燃焼時間が短く、頻繁な補充が必要になります。一方で、備長炭などの硬質炭は火持ちが良いため、管理の手間を減らすことができます。初めての方には、火付きの良い炭と火持ちの良い炭をミックスして使う方法がおすすめです。こうすることで、着火のしやすさと持続力のバランスをとることができます。

また、「火力調整に送風口を活用する」ことも大切です。七輪には下部に空気の出入りをコントロールする空気口が備えられています。ここを開閉することで炭の燃焼スピードを調整できるため、炭の持ちを長くすることが可能です。たとえば、火力が強すぎると感じたときは空気口を絞って酸素供給を減らすと、穏やかな燃え方になります。さらに、「炭の配置」にも工夫が必要です。七輪の中央に強火ゾーンを作り、外側に弱火ゾーンをつくることで、調理の進行具合に応じた火力調整ができます。これは、焼きすぎや燃料の無駄を防ぐのに効果的です。

最後に、調理が終わったあとに炭を再利用する工夫も忘れずに。蓋付きの火消し壺を使えば、使用後の炭を安全に消火して再利用でき、無駄な炭の消費を抑えられます。このように、炭の種類選び・配置・空気調整といった複数の工夫を取り入れることで、七輪の炭管理はよりシンプルになります。難しいと感じていた炭の扱いも、徐々に感覚がつかめてくるでしょう。

七輪 デメリット対策を科学的に検証

-

遠赤外線効果の科学的根拠とは

-

食材別に変わる焼きムラの理由と解消法

-

煙・匂い対策で快適に使うポイント

-

炭の種類で調理効率はどう変わる?

-

野菜や変わり種食材の加熱を安定させる技

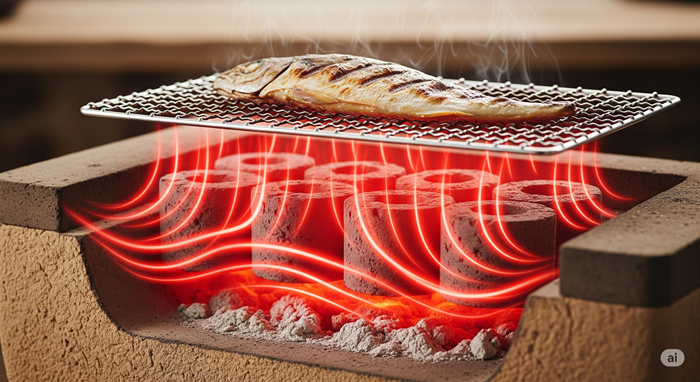

遠赤外線効果の科学的根拠とは

AI生成:遠赤外線効果のイメージ

七輪で焼いた食材が驚くほどおいしくなるのは、「遠赤外線効果」によるものです。これは感覚的な表現ではなく、物理的にも根拠のある現象です。では、遠赤外線とは何なのでしょうか。遠赤外線とは、赤外線の中でも波長が比較的長く、人の目には見えない電磁波の一種です。この波長は、食材の表面だけでなく、内部にまで熱を届ける力があります。ガスや電気ヒーターのように外側だけを加熱するのではなく、遠赤外線は中までじんわりと熱を伝えるため、素材の水分を逃さずにふっくらと仕上げることができます。

具体的には、炭に火がつくと、約3ミクロンから10ミクロンという波長の遠赤外線が放射されます。この波長は、水分子を振動させて熱エネルギーに変える性質があり、結果として内部からも加熱される仕組みになっています。こうした加熱は、食材のうま味を閉じ込めると同時に、表面をパリッと焼き上げる効果もあります。たとえば、焼き魚の場合、皮は香ばしくパリパリに、身はジューシーに仕上がります。焼き鳥やステーキでも、表面に焼き目をつけながら中はしっとりと火を通すことができるのが、炭火特有の魅力です。

一方で、遠赤外線は使い方によっては「焼きムラ」を生みやすいという面もあります。炭の配置が均一でない場合や、網の高さが一定でないと、熱の当たり方に差が出るからです。そのため、調理中は食材の位置をこまめに変えたり、炭を均等に並べたりする工夫が必要です。このように、七輪で調理した食材が特別においしく感じられるのは、遠赤外線という科学的な仕組みによって裏付けられています。感覚的な「美味しさ」の正体が、こうした科学に支えられていると知ることで、七輪の価値をより深く理解できるのではないでしょうか。

食材別に変わる焼きムラの理由と解消法

パンとヤゲン軟骨串を炭火で焼いているところ

七輪で調理すると、食材によって「焼きムラ」が出ることがあります。表面はしっかり焼けているのに中は生だったり、一部だけ焦げてしまったりと、なかなか均一に火が通らないと感じたことがある人も多いのではないでしょうか。こうした焼きムラは、食材の特徴と火の通り方の相性に起因することが多いです。例えば、脂の多い肉類は炭の上で脂が落ちることで炎が立ちやすく、表面が一気に焦げやすくなります。焼肉でカルビや鶏皮などを使うと、焼けたように見えても中が半生のままということが起きがちです。一方で、水分の多い野菜や魚介類は、外側が焼ける前に中の水分が蒸発してしまい、パサついた仕上がりになりやすい傾向があります。

こうした問題に対処するためには、まず炭の配置を工夫するのが効果的です。七輪の中央に強火ゾーン、外側に弱火ゾーンを作ることで、食材の特徴に応じた焼き分けがしやすくなります。火の通りにくい食材は中央に、火が入りやすい食材は外側に配置することで、焼きムラを減らすことができます。また、焼き網の高さを調整できるような台を使うと、さらに火力のコントロールがしやすくなります。高さを変えることで食材との距離が変わり、焼き加減をより細かく調整できます。食材の切り方や厚みにも注意が必要です。火の通りを良くするためには、均一な厚さに切る、筋切りをする、水分を軽く拭き取るなどの下処理も効果があります。

このように、焼きムラは食材ごとの特性と七輪の熱源の構造を理解すれば、ある程度予防できます。失敗を減らし、より美味しく焼き上げるためにも、調理前のちょっとした工夫を取り入れてみてください。

煙・匂い対策で快適に使うポイント

七輪で手羽先としいたけを焼いているところ

七輪を使う際に多くの人が悩むのが、「煙」と「匂い」の問題です。屋外ならまだしも、ベランダや庭で使う場合は、近隣への配慮が必要になる場面もあります。特に脂の多い食材を焼いたときの煙は強く出るため、トラブルを防ぐためにも事前の対策が大切です。煙の量を抑えるためには、まず「炭の選び方」がポイントになります。着火剤付きの炭や品質の低い安価な炭は、不完全燃焼を起こしやすく、煙や臭いが多く出ます。なるべく煙の少ない白炭や、備長炭のように安定燃焼する炭を使うことで、煙の発生を抑えることができます。

また、食材の脂が炭に直接落ちることで発生する煙を防ぐために、「アルミホイル」や「焼き網用のトレー」を活用する方法もあります。これらを敷いて焼くだけで、炭への脂の落下を減らすことができ、結果的に煙の量も抑えられます。食材によってはフッ素加工のグリルプレートを使うのも有効です。匂い対策としては、風向きを意識して設置場所を選ぶことが重要です。風下に住宅や洗濯物があると、匂いが残る原因になります。そのため、できるだけ風通しが良く、隣家に影響を与えにくい方向を選びましょう。併せて、使用後には速やかに炭を火消し壺などで処理し、残り香を防ぐことも忘れないでください。

また、使用前に「ご近所に一声かけておく」といったコミュニケーションも、トラブル予防のひとつです。匂いや煙が出ることをあらかじめ伝えておけば、印象も良くなり、多少の煙にも理解が得られる可能性が高まります。このように、七輪の煙と匂いは「炭の選定」「脂の落下対策」「環境設定」によって大幅に改善できます。周囲への気配りも含めて、快適な七輪ライフを楽しんでみてください。

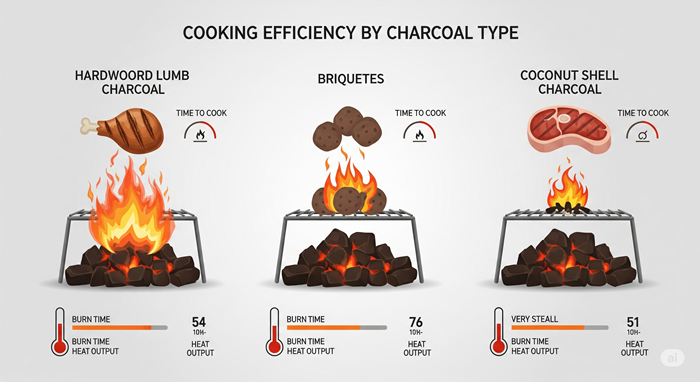

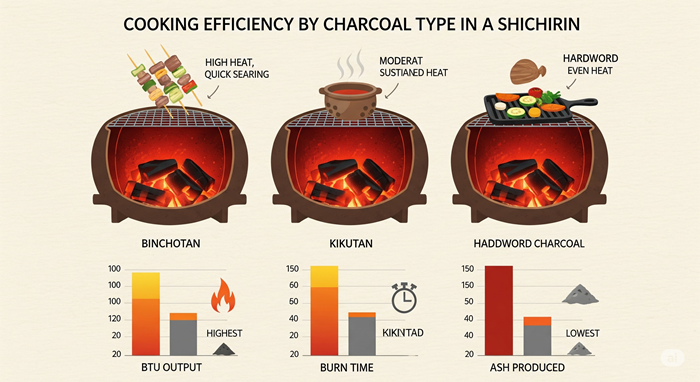

炭の種類で調理効率はどう変わる?

AI生成:炭温度に関するイメージ画像

七輪での調理において、「炭の種類」は非常に重要な要素です。炭の選び方ひとつで火力、持続性、着火のしやすさ、さらには味わいまでもが変わってきます。調理効率を高めたいなら、用途に合わせた炭選びが欠かせません。まず、家庭用や初心者に多く使われているのが「黒炭」です。火がつきやすく、価格も比較的安価ですが、燃焼時間が短く火力も安定しにくいという特徴があります。短時間でさっと焼きたい軽食や少量の調理には向いていますが、本格的な調理には物足りなさを感じることもあるでしょう。

一方で「白炭(しろずみ)」や「備長炭」は、火付きはやや遅いものの、非常に高温で長時間燃焼する特性があります。特に備長炭は、遠赤外線の放射量が多いため、食材の中までしっかり火を通しつつ、表面をパリッと焼き上げることが可能です。これにより、うま味を閉じ込めた理想的な焼き上がりになります。ただし、備長炭は火起こしに時間がかかり、火力の調整がやや難しい点には注意が必要です。そのため、初心者の場合は「黒炭と白炭を組み合わせて使う」方法も有効です。まず火の付きやすい黒炭で着火し、そのあとに白炭に火を移すことで、両者の長所を活かすことができます。

また、炭の形状によっても火力の安定性に差が出ます。丸形の炭よりも均一なサイズの成型炭は、火の回り方が安定しており、調理効率を一定に保ちやすいというメリットがあります。このように、調理内容や使用環境に応じて炭を使い分けることで、七輪のポテンシャルを最大限に引き出すことができます。用途を理解したうえで炭を選ぶことが、効率的で満足度の高い調理につながります。

野菜や変わり種食材の加熱を安定させる技

七輪でそら豆やじゃがいもを焼いているところ

七輪で野菜や変わり種の食材を美味しく仕上げるには、加熱の安定性がとても重要です。火力が強すぎると表面だけが焦げてしまい、中まで火が通らなかったり、水分が飛びすぎて食感が悪くなったりすることがあります。特に厚みのある野菜やチーズ・餅などの変わり種食材では、火の扱いが仕上がりに大きく影響します。まず取り入れたいのが「弱火ゾーン」を作る工夫です。七輪は炭の配置次第で火力の強弱を分けられます。中心部分には炭を密集させ、外周にはやや間隔をあけて並べることで、内側は強火・外側は弱火になります。火が通りにくい野菜や餅は、最初に外側でじっくり加熱し、様子を見ながら中央に移動させると、焦げずに中までしっかり火を通すことができます。

次に効果的なのが「アルミホイルの活用」です。たとえば、ナスやカボチャのように水分が抜けやすい食材は、アルミホイルに包んで焼くことで蒸し焼き状態となり、しっとりと仕上がります。また、チーズや明太子など溶けやすい変わり種は、アルミ皿を使うことで炭に落ちる心配がなく、加熱ムラも防げます。さらに、「網の高さ調整」も火力をコントロールするうえで重要です。網を少し高く設置すれば、食材が直接強火にさらされにくくなり、加熱のペースをゆるやかにできます。市販の網スタンドや、ブロックを活用して高さを出す方法もあります。

そしてもう一つは「食材の切り方」です。厚みが不均一な状態だと火の通り方に差が出てしまうため、あらかじめ均等なサイズに切りそろえることが、安定した加熱につながります。例えばピーマンは縦にカットして火が入りやすくしたり、餅は半分にスライスすることで加熱時間を短縮できます。このように、炭の配置・調理器具の使い分け・食材の準備など、いくつかのテクニックを組み合わせることで、野菜や変わり種でもムラのない美味しい焼き上がりが実現できます。七輪の柔軟な火力を活かしながら、繊細な調理も楽しんでみてください。

七輪のデメリット対策を総まとめで確認しよう

-

専用バッグを使うことで重さと破損リスクを軽減できる

-

軽量素材の七輪を選べば持ち運びの負担が減る

-

台車やキャスター付きボードで移動をスムーズにできる

-

耐熱グローブと長いトングで火傷を防げる

-

焚き火シートやブロックで設置面へのダメージを防ぐ

-

小さな子どもやペットのいる環境では安全柵が有効

-

珪藻土製の七輪は水洗いを避けて布拭きで対応する

-

日陰でゆっくり乾燥させることでひび割れを防げる

-

湿気の少ない風通しの良い場所に保管することが重要

-

七輪は複数台で運用すれば大人数にも対応できる

-

火持ちの良い炭を選ぶことで燃費の悪さを補える

-

空気口で酸素量を調整すれば火力管理がしやすくなる

-

火消し壺を使えば炭を再利用できて経済的である

-

遠赤外線の加熱効果で中までふっくら仕上がる

-

食材ごとに焼きゾーンを使い分ければムラが防げる

コメント