七輪で使うオガ炭を手に持っているところ

七輪での調理を楽しみたいと考えたとき、「七輪 炭」というキーワードで検索する方が多くいます。実際、七輪の性能を最大限に活かすには、炭の種類や扱い方を正しく理解しておくことが欠かせません。本記事では、七輪におすすめの炭として黒炭、白炭・備長炭、おが炭の特長をわかりやすく比較し、それぞれの用途に合わせた選び方を解説します。

さらに、初心者がつまずきやすい炭の起こし方と消し方、適切な炭の量と火力の調整方法、BBQで最適な炭の選び方についても詳しく紹介。煙が少ない炭を選ぶポイントや、燃焼時間の違いなども踏まえて、初めて七輪を使う方にも役立つ実践的な内容をまとめました。また、安全に使用するための注意事項や、無駄なく炭を使い切るための知識も盛り込んでいます。これから七輪を取り入れたいと考えている方にとって、役立つ情報が詰まった一記事となっています。

-

七輪に適した炭の種類と特徴

-

黒炭・白炭・備長炭・おが炭の違い

-

炭の使い方や起こし方・消し方のコツ

-

炭の火力調整や燃焼時間の目安

七輪 炭の種類と選び方のポイント

-

黒炭と白炭の違いを比較

-

備長炭やおが炭の特徴とは

-

七輪におすすめの炭のタイプ

-

BBQに最適な炭の選び方

-

煙が少ない炭はどれがおすすめ?

-

価格が安くお手頃に使用できる炭は?

黒炭と白炭の違いを比較

七輪で使用するオガ炭

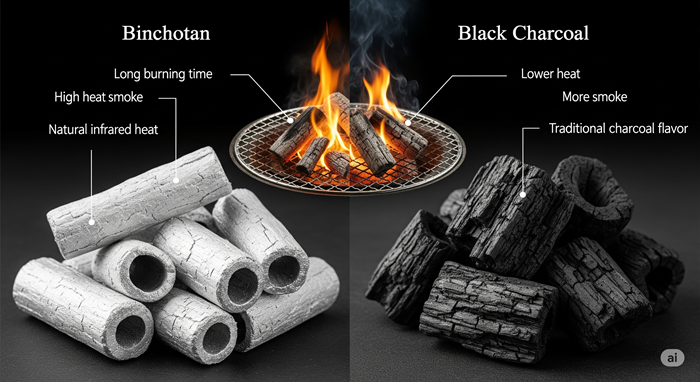

七輪で使われる代表的な炭には「黒炭」と「白炭」がありますが、それぞれに明確な違いがあります。目的に応じて選ぶことで、より快適に七輪を活用できます。まず、黒炭は比較的低温でゆっくりと焼かれた炭で、着火しやすく扱いやすいのが特長です。木の質感や香りが残っていることも多く、家庭での調理やBBQなど初心者に向いています。一方で、燃焼時間はそれほど長くなく、火力もやや不安定になる傾向があります。

これに対して白炭は、高温でしっかりと焼かれた硬い炭です。代表的なのが「備長炭」で、非常に高い火力と長い燃焼時間が得られます。ただし、着火には時間がかかり、火起こしにはコツや専用の道具が必要なこともあります。また、一度火がつくと安定した強火が続くため、プロの料理人や本格的な七輪調理をしたい方に向いています。このように、火の起こしやすさや火力の安定性、燃焼時間といったポイントにおいて、黒炭と白炭は大きな違いがあります。自分の目的や調理スタイルに合わせて選ぶことが大切です。

備長炭やおが炭の特徴とは

AI生成:備長炭とオガ炭のイメージ画像

炭の中でもよく名前を聞く「備長炭」と「おが炭」には、それぞれ独自の特徴とメリットがあります。どちらも七輪と相性が良いため、違いを理解しておくと用途に応じた選択がしやすくなります。まず備長炭は、ウバメガシなどの硬い広葉樹を原料にして高温で長時間かけて焼かれた白炭の一種です。そのため、非常に硬くて密度が高く、火持ちが非常に良い点が特長です。火力も強く、一度点火すれば長時間安定した高温を保つため、うなぎの蒲焼や焼き鳥など、火加減にシビアな料理に重宝されます。ただし、着火には手間がかかり、価格も高めという点はデメリットと言えるでしょう。

一方、おが炭は木材加工時に出る「おがくず」を再利用して固めた人工炭です。コストが比較的安く、形も均一で取り扱いやすいため、業務用としても多く使用されています。燃焼時間も長く、煙や臭いが少ないという特長がありますが、備長炭ほどの強い火力は出ません。家庭用BBQや長時間の調理に向いています。このように、備長炭は火力と品質を重視する場面に最適であり、おが炭はコストと扱いやすさを求める場合に適しています。それぞれの長所と短所を理解し、シーンに合わせて選ぶのが賢明です。

七輪におすすめの炭のタイプ

AI生成:備長炭とオガ炭のイメージ画像

七輪を使う際に適した炭のタイプを選ぶことは、調理の効率や味にも大きく影響します。炭にはいくつか種類がありますが、七輪との相性が良いものを選ぶのがポイントです。おすすめされる炭の一つは「黒炭」です。黒炭は比較的火がつきやすく、着火までの時間も短いため、家庭での七輪利用に向いています。特に初心者の方や、手軽に七輪を楽しみたい人には扱いやすい選択肢です。ただし、火力の持続性や燃焼時間はそれほど長くないため、長時間の使用には不向きな面もあります。

一方、ある程度火の管理に慣れている方であれば、「備長炭」も良い選択です。備長炭は白炭の一種で、非常に強い火力と長い燃焼時間が特長です。食材の風味を損なわず、均一に火を通すことができます。ただし、着火に時間がかかることと、価格が高めな点には注意が必要です。また、おが炭も選択肢に入ります。人工的に成形されており、形が均一で扱いやすいのがメリットです。煙や臭いも少なく、屋内の換気されたスペースで七輪を使う場合にも適しています。

このように、使う目的や頻度によって最適な炭のタイプは異なります。短時間で気軽に使うなら黒炭、長時間調理や味にこだわるなら備長炭、コストや手軽さを重視するならおが炭が向いています。

BBQに最適な炭の選び方

オガ炭

BBQで使う炭は、火力や燃焼時間、煙の量などを考慮して選ぶことが大切です。快適で安全なBBQを行うには、シーンに合った炭選びが欠かせません。例えば、アウトドアや河原など風通しの良い場所で行うBBQには「備長炭」がおすすめです。火力が強く長時間燃え続けるため、大人数の焼き物や厚みのある食材をじっくり調理するのに向いています。ただし、備長炭は着火に時間がかかるため、事前にしっかりと火起こしの準備をしておく必要があります。

反対に、短時間で簡単にBBQを楽しみたい場合や、初心者の場合は「黒炭」が扱いやすいです。マッチやライターでも火が付きやすく、火力の調整も比較的簡単です。炭火の風味を楽しみたい人にも向いていますが、燃焼時間が短いため途中での炭の追加が必要になることもあります。さらに、「おが炭」は煙や臭いが少ないという特長があるため、住宅街やキャンプ場など周囲への配慮が必要な場所で重宝されます。また、形状が均一で収納しやすく、輸送の際にも便利です。ただし、火力はやや弱めなので、調理時間や食材によっては物足りなさを感じることもあるでしょう。

このように、BBQの炭選びは「どこで、誰と、何を焼くか」によって最適解が変わります。使用シーンに合わせて炭の種類を選ぶことで、スムーズにBBQを楽しむことができます。

煙が少ない炭はどれがおすすめ?

七輪の火起こしで煙が出ているところ

煙の少ない炭を選ぶことは、屋外でも屋内でも快適に七輪を使用するために重要なポイントです。特に集合住宅のベランダやキャンプ場などでは、煙が周囲に迷惑をかける恐れがあるため、炭の選定には注意が必要です。煙を抑えたい場合におすすめなのが「おが炭」です。おがくずを圧縮して成形された人工炭で、成分が均一なため不完全燃焼が少なく、煙や臭いの発生を抑える効果があります。また、形が揃っていて扱いやすく、火持ちも良好です。価格も比較的安価なため、コストパフォーマンスを重視する人にも適しています。

一方で「備長炭」も煙の少なさで知られる炭の一つです。高温でしっかり焼かれているため、燃焼時に余計なガスや成分が出にくく、クリーンに燃えるのが特長です。ただし、火が付きにくい点と価格の高さには注意が必要です。逆に、「黒炭」は天然の木材を炭化したものなので、着火直後に煙や臭いが出やすい傾向があります。初心者には扱いやすいですが、煙を気にするシーンでは適さない場合もあります。このように、煙の少ない炭を探しているなら、おが炭か備長炭を選ぶと安心です。使用場所や予算を踏まえて、自分に合った炭を選ぶようにしましょう。

価格が安くお手頃に使用できる炭は?

オガ炭

七輪を使いたいけれど、炭にあまりお金をかけたくないという人も多いかもしれません。実際、炭の種類によって価格は大きく異なりますが、安くて使いやすいものもきちんと存在します。コストを抑えたい方におすすめなのが「おが炭」です。おが炭は木工所などで出る“おがくず”を再利用して成形された人工炭で、原料コストが低いため、備長炭などに比べて非常にリーズナブルです。例えば、1kgあたり数百円台で販売されていることも多く、まとめ買いをするとさらにお得になる場合があります。

おが炭は価格が安いだけでなく、形が揃っているため火のつき方や火力が安定しやすいという特長もあります。煙や臭いも少ないため、住宅地などでも比較的安心して使える炭です。燃焼時間も2〜3時間と十分な持続力があるため、家庭用BBQやちょっとした七輪調理にはぴったりでしょう。一方で、「黒炭」も比較的安価で入手しやすい炭です。自然木を使っているためばらつきはありますが、ホームセンターなどで手軽に購入でき、初心者でも扱いやすいのが魅力です。ただし、おが炭に比べると煙や匂いが出やすく、火力の持続もやや短い傾向があります。

このように、価格を重視するならおが炭が最もバランスが良く、次点で黒炭が候補に挙がります。用途や使用頻度に応じて選ぶことで、無理なく七輪を楽しむことができます。

七輪 炭の使い方と安全な取り扱い方

-

炭の起こし方と消し方のコツ

-

適切な炭の量と火力調整の方法

-

七輪使用時の注意事項まとめ

-

長時間使える炭と燃焼時間の目安

-

七輪 炭の保管と再利用方法

炭の起こし方と消し方のコツ

おすすめの着火剤は文化たきつけ

炭を安全かつスムーズに使うためには、正しい「起こし方」と「消し方」を知っておくことが欠かせません。火の管理をしっかり行えば、炭のロスを減らし、危険も避けることができます。まず、炭の起こし方ですが、着火剤や新聞紙を使って火をつけるのが一般的です。七輪に直接炭を置く前に、火起こし器や金属製のバケツなどに炭を入れ、下から火をあてて30分ほどかけてじっくり火を通します。火が全体に回った状態で七輪に移すと、ムラなく炭火が広がりやすくなります。黒炭は着火しやすいですが、備長炭やおが炭は火がつきにくいため、事前に十分な火力であぶる必要があります。

次に、炭の消し方ですが、水を直接かけるのは避けるべきです。急激な冷却によって炭が割れたり、蒸気によるやけどの危険もあります。おすすめは「消し壺」を使う方法です。火のついた炭を消し壺に入れてフタを閉めることで、酸素が遮断されて自然に消火されます。再利用も可能で経済的です。また、七輪の使用後は、炭が完全に冷めるまで放置してから片づけましょう。消しきれていない炭が残っていると火災の原因になります。このように、炭の扱いには段取りと注意が必要です。火起こしの準備を怠らず、消火方法も正しく実践することで、安心して七輪を楽しむことができます。

適切な炭の量と火力調整の方法

七輪で火起こしをしているところ

七輪を効果的に使うには、炭の量や火力の調整が非常に重要です。炭が多すぎると温度が上がり過ぎて食材が焦げやすくなり、少なすぎると調理に時間がかかってしまいます。目安として、家庭用の小型七輪の場合、炭の量は手のひらに軽く乗る程度、約4〜6個が基本とされています。焼く食材の量や種類によって調整しますが、最初から大量に入れるのではなく、少なめにして様子を見ながら追加するのが安全です。

火力を調整するには、炭の配置がカギになります。強火にしたいときは炭を中央に寄せて密集させ、火を集中させます。逆に、弱火にしたい場合は炭を外側に広げ、熱が拡散するようにします。炭と炭の間に空間をつくることで酸素が入りやすくなり、燃焼効率も調整しやすくなります。また、焼き網との距離も火力に大きく関係します。距離が近ければ火力が強くなり、遠ければ穏やかになります。七輪の種類によっては網の高さを調整できるものもあるため、細かい調整がしやすくなります。このように、炭の量と配置、網との距離の3点をうまく使い分けることで、火力を自由にコントロールすることが可能です。調理中も焦らず、様子を見ながら炭を足すなど柔軟に対応することが大切です。

七輪使用時の注意事項まとめ

AI生成:七輪で火起こしができたところ

七輪はシンプルな道具ながら、使用方法を誤ると火災や一酸化炭素中毒などの危険が伴います。安全に使うためには、いくつかの注意点をしっかり押さえておく必要があります。まず、七輪は屋内での使用を避け、必ず風通しの良い屋外で使用しましょう。炭火からは無色無臭の一酸化炭素が発生するため、換気が不十分な場所では中毒のリスクが高まります。どうしても屋内で使用する場合は、十分な換気と一酸化炭素警報機の設置が必要です。

次に、設置場所にも注意が必要です。耐熱性のある安定した場所に置き、風が強い日は風除けを使用しましょう。また、七輪の下には不燃マットなどを敷いて、地面への熱伝導や火の粉によるトラブルを防ぐと安心です。火の扱いにも細心の注意が求められます。着火剤を使うときは、一気に火が上がるタイプではなく、じっくりと炭に火を移すものを選ぶと安全です。使用後の炭は、確実に火を消してから処分すること。前述の通り、消し壺を活用すると安全性が高まります。

さらに、子どもやペットが近づかないようにすることも重要です。七輪本体は非常に高温になり、ちょっと触れただけでも火傷の原因になります。このような基本的な注意事項を守ることで、七輪を安心して楽しむことができます。道具の手軽さに油断せず、火を使う道具としての意識を持って扱いましょう。

長時間使える炭と燃焼時間の目安

七輪での調理を長時間続けたい場合、炭の燃焼時間をあらかじめ把握しておくことがとても重要です。炭の種類によって燃焼時間は大きく異なり、選び方によって作業効率や手間が大きく変わります。まず、長時間使いたいときに最も適しているのが「備長炭」です。高温で時間をかけて焼かれた備長炭は、非常に密度が高く、3〜5時間ほど安定して燃焼します。火持ちが良く、火力も強いため、うなぎや焼き鳥のように長くじっくり火を入れる料理に向いています。ただし、火が付きにくいため、しっかりとした火起こしが必要です。

次に「おが炭」も燃焼時間が比較的長く、2〜3時間ほど持続します。成形されているためサイズが揃っていて、火力も安定しやすいのが特長です。備長炭より火がつきやすく、価格も抑えられているため、コストと実用性のバランスを取りたい人におすすめです。「黒炭」は火が付きやすく、手軽に扱える反面、燃焼時間は1〜1.5時間程度と短めです。途中で炭を追加する必要があるため、短時間の使用や予備炭の準備が重要です。このように、調理時間や用途に合わせて炭を選ぶことで、無駄な手間を減らし、効率良く七輪を使うことができます。あらかじめどれくらいの時間使う予定かを考え、それに合った炭を用意することが失敗を防ぐコツです。

七輪 炭の保管と再利用方法

AI生成:七輪と炭の保管のイメージ画像

炭は一度使って終わりではありません。適切に保管すれば再利用が可能で、コスト削減にもつながります。ただし、保管の仕方を誤ると湿気を吸って使いものにならなくなるため、注意が必要です。まず使用後の炭は、しっかりと火を消してから保管するのが大前提です。おすすめの方法は「消し壺」を使うことです。熱いままの炭をフタ付きの金属容器に入れると、酸素が遮断されて自然に火が消えます。この方法で消火すれば、炭はそのまま再利用しやすくなります。

完全に火が消えたら、炭は乾燥した場所で密閉保管しましょう。湿気を吸うと、次回使う際に火が付きにくくなるばかりか、爆ぜる原因にもなります。密閉できる缶やジップ付き袋、ふた付きのプラスチック容器などに入れておくと安心です。なお、直射日光が当たる場所や湿度が高い場所は避けるようにしましょう。再利用する際は、炭の表面を軽くたたいて粉が多すぎないかを確認します。表面が崩れたり小さくなりすぎている炭は火力が安定しにくいため、予備として使うのが無難です。こうして丁寧に保管すれば、炭は繰り返し使うことができ、無駄も減らせます。特に備長炭やおが炭のように燃焼効率の高い炭は、再利用価値も高いので、正しく管理して長く活用しましょう。

七輪 炭の基礎知識と選び方・使い方の総まとめ

-

七輪で使われる炭は主に黒炭・白炭・おが炭の3種類である

-

黒炭は着火しやすく扱いやすいため初心者に適している

-

白炭は高火力で燃焼時間が長く、本格調理向きである

-

備長炭は白炭の一種で、プロ用途や長時間使用に向いている

-

おが炭はコスパに優れ、煙や臭いが少ない点が特長である

-

七輪には黒炭やおが炭のように扱いやすい炭が合う

-

BBQでは調理時間や使用環境に応じて炭を選ぶ必要がある

-

煙の少なさを重視するならおが炭か備長炭が適している

-

価格重視で選ぶならおが炭が最もバランスが良い

-

着火には火起こし器を使い、安定した火を作るのが基本である

-

消火には水を使わず、消し壺などで酸素を遮断する方法が安全である

-

炭の量は七輪のサイズや調理目的に応じて調整すべきである

-

火力調整は炭の配置と網との距離によってコントロールできる

-

七輪の使用は換気の良い屋外を基本とし、安全対策が不可欠である

-

使用後の炭は湿気を避けて密閉し、再利用に備えるべきである

コメント