七輪の火熾し

七輪に興味はあるけれど、「七輪 初心者 使い方」と検索しているあなたは、何から始めればよいのか迷っていませんか?七輪はシンプルながら奥深い道具であり、正しい火の付け方や消し方を知っておくことで、安全に楽しむことができます。この記事では、着火剤や火起こしの方法から、室内と室外での使い分け、注意点や後片付けまで、初心者が安心して七輪を扱えるよう丁寧に解説していきます。

また、七輪を長く使うためには手入れも重要です。炭の種類と特徴、温度管理のコツを押さえれば、より効率的で美味しい調理ができるようになります。初めての方でも迷わないよう、使い方の基本を分かりやすくまとめていますので、ぜひ参考にして七輪ライフを楽しんでください。

-

七輪の種類と素材ごとの特徴や選び方

-

初心者向けの火の付け方と安全な消し方

-

着火剤や代用品を使った火起こしの方法

-

手入れや保管による七輪の長持ち術

七輪 初心者は使い方の基本を知ろう

七輪の炭の火力が安定している状態

-

七輪の種類と特徴を理解しよう

-

初心者でもできる火の付け方と消し方

-

着火剤と火起こしの代用品とは?

-

七輪の使い方における注意点とは

七輪の種類と特徴を理解しよう

丸型七輪と角型七輪

七輪には主に「丸型」と「角型」があり、それぞれに適した用途があります。初めての方は、形や素材の違いを理解してから選ぶことで、より快適に使いこなせるようになります。丸型の七輪は昔ながらの形で、1人~3人程度の少人数での使用に向いています。円形で熱が中心に集まりやすく、効率的な火力が得られるのが魅力です。使用する炭の量も少なめで済むため、コストを抑えたい人にもおすすめです。

一方で角型の七輪は、焼き鳥や秋刀魚など長さのある食材を焼くのに便利です。焼き面が広く取れるため、複数の食材を同時に焼くことも可能です。ただし、丸型に比べると炭の消費量が多く、火力のムラが出やすいというデメリットがあります。素材についても重要です。珪藻土製の七輪は遠赤外線効果が高く、食材をふっくら焼き上げられる一方で、水に弱いため水洗いは避ける必要があります。金属製は軽量で丈夫ですが、赤外線効果はやや劣ります。陶器製は水洗い可能で扱いやすい反面、落とすと割れるリスクがあります。

このように、形状と素材の違いを理解することで、自分に合った七輪選びがしやすくなります。目的や使用シーンに合わせて最適な一台を選ぶことが、七輪を長く楽しむための第一歩です。

初心者でもできる火の付け方と消し方

着火剤と火起こしの代用品とは?

着火剤がない場合でも、七輪の火起こしは十分可能です。身近にあるものをうまく活用することで、代用品として利用できます。まず、代表的な代用品としては新聞紙や牛乳パックが挙げられます。新聞紙は細く丸めて棒状にし、井桁(いげた)型に組み上げることで、煙突効果を生み出しやすくなります。牛乳パックは表面のワックス加工によって非常に燃えやすく、火種として優れた性能を持っています。さらに、割りばしや乾燥した小枝なども火起こしに有効です。特にアウトドア環境では、地面に落ちている枯れ枝を集めれば、燃料として利用できる場合があります。松ぼっくりや白樺の樹皮も、脂分が多いためよく燃える自然の着火剤となります。

ただし、注意点もあります。紙類やお菓子などを使うと、燃えたときに灰が舞い上がることがあります。これが食材に落ちると、見た目や衛生面で不快に感じる人もいるでしょう。また、印刷インクの付いた紙は灰に有害物質が含まれる可能性もあるため、できるだけ使用は控えたほうが安心です。一方で、火力が弱すぎる素材を使うと炭に着火する前に燃え尽きてしまいます。そのため、火種の持続時間や配置方法にも工夫が必要です。このように、着火剤がなくても、代用できる材料は意外と多く存在します。ただし、それぞれの特性を理解し、安全を確保したうえで活用することが大切です。

七輪の使い方における注意点とは

鯖を炭火で焼いているところ

七輪を安全に使うには、いくつかの重要な注意点を知っておく必要があります。特に初心者は、トラブルを未然に防ぐためにも、基本的なルールを守ることが求められます。まず、最も気をつけたいのが「使用場所」です。七輪は屋外使用が基本であり、室内や換気の悪い空間での使用は避けてください。炭火を使用するため、一酸化炭素が発生しやすく、吸い込むと中毒の危険性があります。たとえ少しの時間であっても、風通しの良い場所で行うことが必須です。

次に、素材への配慮も欠かせません。多くの七輪は珪藻土でできており、これが水に非常に弱い特性を持っています。使用中や後片付けの際に水をかけてしまうと、素材が劣化し、ひび割れや破損につながります。洗う必要があるときは、乾いた布などで表面の汚れを拭き取る程度にとどめましょう。さらに、火の取り扱いにも十分な注意が必要です。着火直後や使用中は、炭が爆ぜて火の粉が飛ぶことがあります。特に備長炭や外国産の白炭は爆跳(ばくちょう)が激しい場合があるため、顔を近づけたり、無防備で作業したりするのは危険です。

最後に、火消しの際にも配慮が必要です。七輪に水をかけて消火するのは厳禁です。急激な温度変化で七輪が割れてしまう可能性があります。使用後は火消し壺に炭を移し、酸素を遮断することで安全に消火できます。このように、七輪はとても便利な道具ですが、使い方を間違えると事故やケガにつながります。安全への意識を持ち、丁寧に扱うことが、楽しい時間を守る第一歩です。

七輪 初心者への使い方のコツと長持ち術

-

室内と室外での使用時のポイント

-

七輪の後片付けをラクにする方法

-

手入れと保管で七輪を長持ちさせる

-

炭の種類と温度管理の基礎知識

室内と室外での使用時のポイント

七輪の炭火の火力が安定するのを待っている状態

七輪を使う場所によって、準備や安全対策に大きな違いがあります。特に室内での使用には慎重さが求められます。まず、室内使用の際に最も重要なのが「換気」です。炭を燃やすと酸素を消費し、一酸化炭素が発生します。これは無色・無臭でありながら非常に危険なガスで、濃度が高まると命に関わる事故につながることもあります。そのため、必ず窓を複数開けるなどして十分な換気を確保しましょう。一酸化炭素警報機を設置しておくと、より安心です。

また、床面の保護も忘れてはいけません。七輪の底は非常に熱くなるため、直に置くと床材を傷めてしまう恐れがあります。断熱シートやレンガ、厚手のタイルなどを敷いたうえで使用することで、熱から床を守ることができます。一方、屋外で使用する際は、風の影響を受けやすい点に注意が必要です。風が強い日は火の粉が飛びやすく、周囲の落ち葉や紙くずに引火するリスクがあります。風下に燃えやすい物がないか確認し、風口の向きにも気を配りましょう。風が直接吹き込む方向に向けてしまうと、熱風が逆流して危険です。

さらに、どちらの環境でも周囲の可燃物やガス缶を遠ざけておくことは基本です。特にキャンプ場などでは、スペースが限られている場合もあるため、使用前に安全な配置をしっかりと確認することが求められます。こうしたポイントを押さえれば、室内でも室外でも七輪を安心して楽しむことができます。ただ火を起こすだけでなく、使う場所に応じた準備を怠らないことが、安全で快適な時間につながります。

七輪の後片付けをラクにする方法

使用後の炭を水にいれているところ

七輪を使い終わった後の片付けは、正しい手順を知っていれば驚くほどスムーズに行えます。特に炭の処理と本体のケアが大きなポイントです。まず、火が残っている炭はすぐに処理せず、しっかりと冷ますことが大切です。火消し壺がある場合は、トングで炭をつかんで壺の中へ移し、蓋をして酸素を遮断すれば自然に鎮火できます。この方法なら炭を再利用することもでき、無駄がありません。私の場合はバケツに水をいれ、その中に炭を入れてしまいます。1日そのまま放置して翌日以降に天日干しして乾燥させて再利用しています。

火消し壺がない場合は、新聞紙に包んでから水をかけて消すという方法もありますが、周囲への飛び散りに注意が必要です。ただし、前述の通り、七輪本体に水をかけるのは避けてください。特に珪藻土製の場合、水分を吸収してヒビ割れの原因になります。灰の処理も重要な作業の一つです。七輪の底に溜まった灰はそのままにしておくと湿気を吸って固まってしまい、次回の使用時に支障が出ることがあります。使用後すぐのサラサラした状態のうちに、刷毛やブラシで払っておくと手間がかかりません。

また、コゲやススが気になる場合は、金属製のヘラやドライバーで表面を軽くこするだけで十分です。無理に削り落とそうとすると、七輪を傷めてしまうため力の入れすぎには注意しましょう。最後に、しっかりと冷ましてから乾燥した場所で保管するのも忘れてはいけません。湿気の多いところに置くと、素材の劣化やカビの原因になります。箱や布で覆っておけば、ホコリも防げてより長持ちします。後片付けを効率よく行うには、使用直後の処理がカギです。道具をそろえ、使うたびに軽く手入れをしておくだけでも、次回がぐっと楽になります。

手入れと保管で七輪を長持ちさせる

使い倒したボロボロの七輪

七輪を長く使うためには、日々の手入れと適切な保管方法が欠かせません。特に素材が珪藻土である場合、水分への対策がとても重要になります。まず使用後の手入れとして、最初に行いたいのが「灰の除去」です。炭の燃えかすや灰は七輪の内部に残りやすく、湿気を吸って固まりやすくなります。そのままにすると通気性が悪くなり、次回の火起こしが難しくなることもあります。使用直後に、灰がまだ乾いているうちに刷毛や小さなほうきで丁寧に払い落としましょう。

また、珪藻土製の七輪は水に弱いという特性があります。誤って水をかけてしまうと素材が劣化し、ひび割れの原因になります。したがって、七輪の表面が汚れた場合も、乾いた布や紙で軽く拭き取る程度にとどめるのが安全です。ススや焦げが気になる場合には、金属ヘラなどでやさしく削り取るとよいでしょう。保管場所にも配慮が必要です。七輪は湿気の多い場所に置いておくと内部にカビが発生したり、素材が脆くなったりすることがあります。直射日光を避けた風通しの良い場所が理想的です。保管時は、新聞紙で包む・箱に入れるなどして、ほこりや湿気を防ぐ工夫をしましょう。

加えて、使用していない間でも定期的に状態を確認することもおすすめです。ヒビや破損がないかをチェックしておけば、いざというときに安心して使えます。このように、使い終わったあと少しの手間をかけるだけで、七輪はより長持ちします。高温にさらされる道具だからこそ、丁寧なメンテナンスが安全にもつながります。

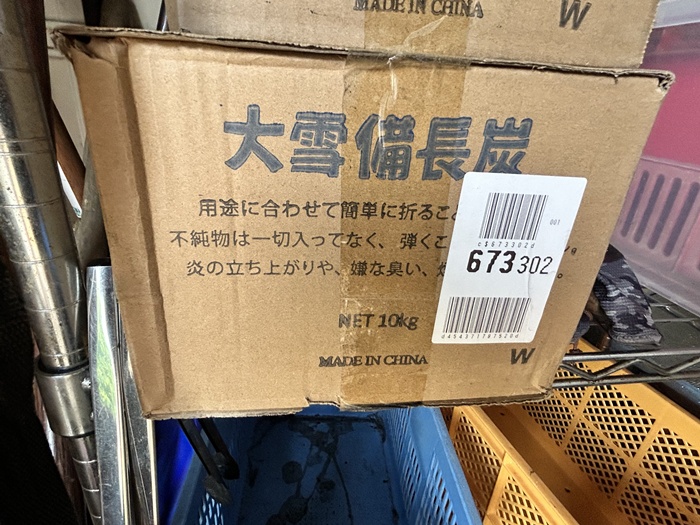

炭の種類と温度管理の基礎知識

オガ炭

七輪をうまく使いこなすには、炭の種類と火力の管理方法を理解しておくことがとても大切です。炭にはいくつかの種類があり、それぞれ特徴や使いどころが異なります。まずよく使われるのが「黒炭」と呼ばれる炭です。ホームセンターなどでも手軽に手に入るタイプで、火がつきやすく、温度の上がりも早いのが特徴です。短時間の調理や初心者向けのバーベキューに最適ですが、燃焼時間はやや短めで、途中で追加が必要になることがあります。

もう一つの代表格が「白炭」、特に備長炭に代表される高品質な炭です。こちらは火がつくまでに時間がかかるものの、一度着火すれば長時間高温を維持できます。しかも火力が安定しており、遠赤外線効果も高いため、素材の内側までしっかり火が通ります。ただし、火起こしにはコツがいるため、初心者は慣れるまで扱いに注意が必要です。ちなみに私はオガ炭を10㎏×2箱をいつも購入して使用しています。値段の割には火持ちがよいですが、火が付くまでにやや時間がかかります。でもコスパがいいので長年使用しています。

炭の温度管理には、七輪本体の構造も大きく関係しています。風口の開閉で酸素の供給量を調整することで、火力を細かくコントロールすることができます。また、炭の配置によっても熱の伝わり方は変わります。中心に多めに置くと強火になり、端に寄せると穏やかな火加減になります。さらに、うちわや火吹き棒で風を送ることで温度を一時的に上げることも可能です。ただし、仰ぎすぎると灰が舞い上がってしまうため、穏やかにあおぐのがポイントです。このように、炭の特性を知って適切に管理すれば、七輪の性能を最大限に引き出すことができます。炭選びと温度調整の工夫は、料理の味にも直結する重要なポイントです。

七輪 初心者 使い方を一通り理解するために

-

丸型は少人数向けで炭の節約にも適している

-

角型は長い食材を焼くのに便利で焼き面が広い

-

珪藻土製は遠赤外線効果が高いが水に弱い

-

金属製は軽くて丈夫だが保温性はやや劣る

-

着火は炭の隙間を空けて空気を通すのがコツ

-

うちわや火吹き棒を使って火を安定させる

-

消火には火消し壺を使い酸素を遮断する

-

着火剤がなくても新聞紙や割りばしで代用できる

-

インク付き紙は避けて灰の飛散にも注意が必要

-

室内使用は必ず換気し一酸化炭素に警戒する

-

屋外では風向きと可燃物の位置に気をつける

-

使用後は灰をすぐに払い湿気を防ぐことが大切

-

七輪には水をかけず乾いた布で拭き取るのが基本

-

保管は風通しが良く湿気の少ない場所にする

-

黒炭は火がつきやすく白炭は高温長持ちで安定している

コメント